1 はじめに

今回は、前回お話しした「相続放棄」に引き続き、相続の中でも特に注意が必要な「法定単純承認」というテーマでお話ししたいと思います。

「相続」と聞くと、多くの方は「財産をもらえる」イメージを持たれると思います。

ですが実際には、プラスの財産だけでなく、借金やローンといったマイナスの財産も一緒に引き継いでしまう可能性があるのです。

そして留意すべきは、「自分は何も決めていない」「放っておいただけ」と思っていても、法律上、自動的に借金まで背負うことになってしまうケースがあるということです。

これが「法定単純承認」と呼ばれる制度です。

今回は、この「法定単純承認」という制度について、身近な事例を交えながら分かりやすくご説明します。

2 相続人の3つの選択肢

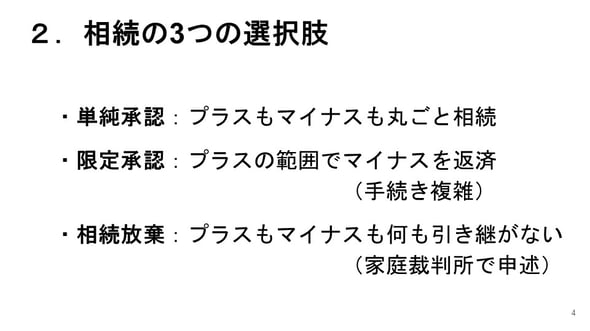

まずは基本から。相続が発生したとき、相続人には、大きく分けて3つの選択肢があります。

⑴ 単純承認

1つ目は、単純承認。

これは、相続財産のプラスもマイナスも全て受け継ぐ、いわば「丸ごと相続」です。

⑵ 限定承認

2つ目は、限定承認。

これは、プラスの財産の範囲内でマイナスを返す方法です。ただし手続が煩雑で、実務ではあまり利用されません。

⑶ 相続放棄

3つ目は、相続放棄。

これは、簡単にいうと、家庭裁判所の手続きを取って「何も相続しません」と宣言するもので、プラスもマイナスも一切引き継がない方法です。

以上の3つの選択肢のどれを選ぶかは、本来、相続人の方が、それぞれ自由に決めることができるものです。

ところが、一部、ある行為をした時点で「もうあなたは単純承認したことになります」と法律がみなされる場合があります。これが 法定単純承認 です。

3 法定単純承認の典型例

ここからは、法定単純承認に関する身近な事例をご紹介します。

事例1:預金を下ろしてしまった

お父さんが亡くなり、銀行口座に300万円残っていたとします。

・「葬儀費用が必要だから」と思い、相続人である長男がその口座から現金を下ろしました。

・「大家さんから未払い家賃がある」と言われ、その口座から送金しました。

これらの対応はいずれも、”相続財産を処分した”こととなり、単純承認をしたとみなされてしまうのです。

なお、葬儀費用・未払い家賃は、いずれも「被相続人のマイナス財産」ではありますが、相続人が自分の財布から支払った場合には、相続財産を処分したことにはならず、法定単純承認には該当しません。

事例2:遺品整理で家財道具を処分した

「古い家財だからもういらない」と思って、あるいは「大家さんに片付けてほしいと言われて」といった理由で、故人の私物を処分した場合も、単純承認とみなされる可能性があります。

とはいえ、明らかに価値のない財産(たとえば使い古した衣類や食器、既に壊れていた家具家電など)について、廃棄したり、形見として持ち帰る程度であれば、単純承認とはみなされない場合もあります。

ただ、大丈夫な場合とそうでない場合の判断はなかなか難しく、実は知らないうちに高価な骨董品も捨ててしまっていた、といったケースもあります。

法定単純承認を回避したい場合(ゆくゆく相続放棄を検討しているような場合)は、できるだけ遺品には手をつけない方が無難です。

事例3:債権回収をした

たとえば、故人の「友人」と名乗る方が、「故人から50万円を借りていたので、返しに来た」と言って持ってきて、相続人がこれを受け取った場合。これをそのまま自分のものとしてしまうと、相続財産の処分にあたり、同様に単純承認とみなされてしまいます。

事例4:3か月何もしなかった

相続の開始を知ったときから3か月以内に放棄や限定承認をしないと、法律上は自動的に単純承認したものとみなされます。

「忙しくて手続できなかった」「よく分からなかった」では済まないので、特に気をつけるべき落とし穴です。

なお、前回の動画では、この「3か月」ついて解説しているので(始期はいつか、延長する方法はないか、等。)、よろしければご覧ください。

事例5:相続放棄後に財産を隠した・消費した場合

・相続放棄の申述をした後に、故人の貴金属や現金をこっそり持ち出して売却した。

・相続放棄後に、故人の口座から預金を下ろし、自分の生活費に充ててしまった

といった行為も、実は単純承認をしたとみなされ、相続放棄の効力が失われてしまいます。

相続放棄後だからといって自由に動けるわけではなく、「故人の財産には最後まで手を付けない」というのが鉄則です。

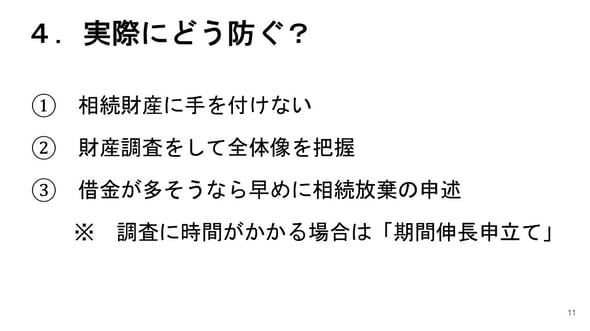

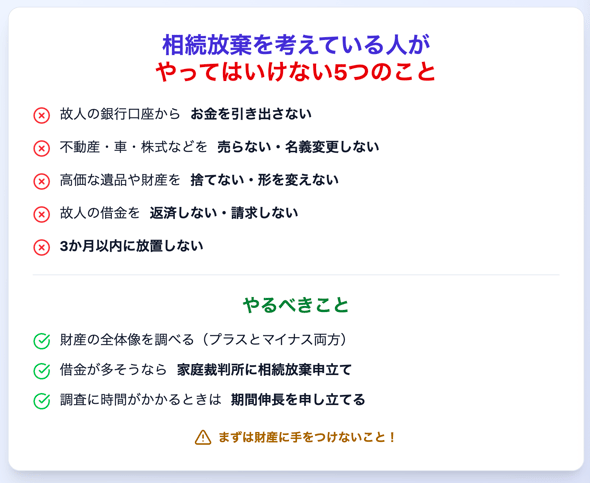

4 実際にどう防ぐ?

繰り返しになりますが、以上のような行為をした場合、本来は自由に選べるはずの3つの方法(単純承認/限定承認/相続放棄)が、単純承認を選んだものとみなされることになります。

つまり、法定単純承認に該当すると、相続人に借金があった場合に相続放棄ができなくなってしまう、という大きなデメリットを被ることになります。

では、この法定単純承認を防ぐには、どうすればよいのでしょうか。ポイントは次のとおりです。

① 相続財産に手を付けないこと。現金を下ろさない、不動産を売らない、遺品にはできる限り手をつけない。

② まずは「財産調査」をして、プラスとマイナスをきちんと把握する。

③ 借金が多そうなら、早めに家庭裁判所で「相続放棄の申述」の手続を行う。

(3月以内が原則ですが、財産の調査に時間がかかる場合は「期間伸長の申立て」も可能です。)

5 おわりに―相続放棄がありうる場合は、まずは相談を

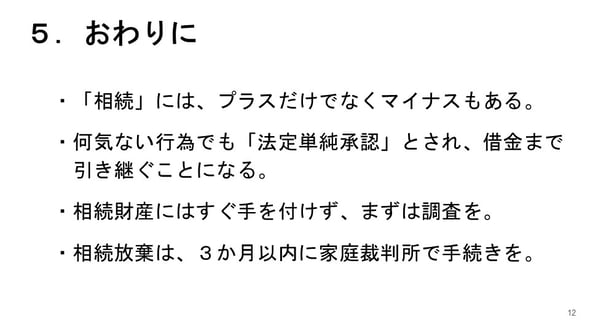

以上、法定単純承認の仕組みについて解説しました。

まとめると以下のとおりです。

・「相続」には、プラスだけでなくマイナスもある。

・何気ない行為でも「法定単純承認」とされ、借金まで引き継ぐことになる。

・相続財産にはすぐ手を付けず、まずは調査を。

・相続放棄は、3か月以内に家庭裁判所で手続を。

特に、相続放棄があり得るケース、つまり、被相続人にはプラスよりもマイナスの財産の方が多いのではないかとうかがわれるケースでは、法定単純承認という落とし穴に十分に気をつけるようにしていただければと思います。

できれば早めに専門家にご相談いただくことで、確実な相続放棄に向けて、準備と判断がしやすくなるかと思います。「これは流石に処分していいでしょう」と思わずに、ぜひ相談されてください。

今回もご覧いただきありがとうございました。

執筆者紹介

弁護士 井上瑛子(いのうえ はなこ)

九州大学法学部卒

九州大学法科大学院修了

福岡県弁護士会所属

おくだ総合法律事務所

福岡市中央区大名2-4-19

福岡赤坂ビル601

MAP