1 はじめに

今日は”よくある相続トラブル”をテーマに、実際にご相談をお受けしたり、法律相談サイトなどでよく目にする事例をご紹介し、そういったトラブルの予防策や対応策と合わせて解説していきます。

相続というと「うちは無縁」「財産も少ないし、大事にならないはず」と思われる方も多いのですが、実際には、これからご紹介するケースはどれも、金額の多寡にかかわらず起こり得るものです。

2 特に多い相続トラブル(3つ)

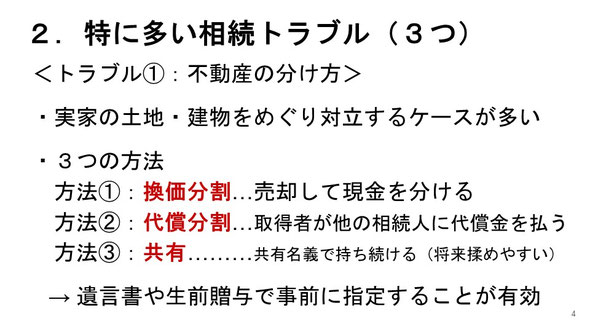

⑴ トラブル①:不動産の分け方

まず1つ目は、不動産をどう分けるかという問題です。

特に「実家の土地や建物」をめぐってトラブルになることが非常に多いです。

例えば、不動産の所有者であったご両親がどちらも亡くなられたとして、長男は「自分が実家に住み続けたい」と考えている一方で、二男は「不動産を売却して現金で分けてほしい」と主張するケース。

いずれも希望としてはシンプルですが、不動産を残すか、売却するかという点で利害が真っ向から対立するため、調整が必要になってきます。

ここから解説ですが、まず、不動産の分け方には、大きく3つの方法があります。

1つ目は「換価分割」、不動産を売却してお金に変え、そのお金を分ける方法。

2つ目は「代償分割」、一人が不動産を取得して、代わりに他の相続人にお金を支払う方法。

そして3つ目は「共有にする」、つまり相続人間で共有名義にして持ち続けるという方法です。ただし、共有名義のまま残すと、将来の売却や管理でまた揉めやすくなります。

そのため、できれば「売る」か「誰かが引き取って代償金を払う」形にする方が望ましいといえます。

先ほどの事例を見ると、長男は住み続けたい、二男は現金で分けて欲しい、という希望でしたので、対応策としては、代償分割を検討することになろうかと思います。長男の希望度と、代償分割のためのお金を捻出できるか、との見合いで、長男が検討することになろうかと思います。

あるいは、こうしたトラブルの予防策として、被相続人(不動産の持ち主)の側で、ご生前に遺言書を作成したり、場合によっては生前贈与をするなどして「誰に渡すか」をはっきりさせておくことも有効です。

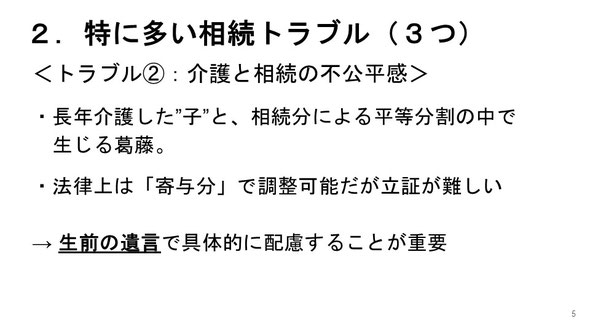

⑵ トラブル② 介護と相続の不公平感

2つ目は、介護をめぐる不公平感です。

例えば、10年間親の介護を続けてきたのに、相続分は兄・弟・自分で平等に3分の1ずつ。

「私は介護で時間もお金もかけたのに、ほかの兄弟と同じ取り分なのは、なんとなく納得できない」──こうしたお気持ちに触れることも、よくあります。なお、ここで1つお断りしておきたいのですが、そうおっしゃる方のほとんどは、そもそも自分が多く遺産を受けることを目的として介護を長年続けられたわけではありません。純粋に親御さんの生活を支えてこられて、それ自体にケチをつけたいわけではなくて、だけどこの結果はどうにも・・という、本当にモヤモヤした気持ちでご相談にいらっしゃいます。

一方、介護をしていなかった相続人からすると「法律どおりに分けて何が悪いのか」と思う気持ちもあり、そうなってくると、お互いに不満が募ってしまいます。

さて、ここから解説ですが、法律上は「寄与分」といって、特別に貢献した相続人等の取り分を増やす仕組みがあります。

しかし、裁判所で寄与分が認められるためには、領収書や介護記録などの証拠が必要で、現実にはハードルが高いのです。

これを防ぐには、親御さんが生前に遺言を作成し、長年介護してくれた子どもには多めに相続させる方向で、具体的な内容を記しておくことが大切です。

⑶ トラブル③ 相続人の一人が音信不通

3つ目は、相続人の中に音信不通の人がいる場合です。

相続手続を進めるためには、相続人全員の同意が必要です。

そのため、一人でも連絡がつかなかったり、連絡がついても印鑑を押してくれなかったりすると、協議が進まずに行き詰まってしまいます。

この場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てる方法があります。

裁判所が間に入って話し合いを進め、それでも解決しない場合には「審判」という形で裁判所が分け方を決めてくれます。

ただし、調停に進むと時間も手間もかかるため、やはりトラブルになる前に、早めに相続人同士で連絡を取り合うことが重要です。

必要に応じて、専門家を通して連絡をとるのも一つの方法です。

3 まとめ

ここまで、よくある相続トラブルをご紹介しました。

1つ目は不動産の分け方、2つ目は介護をめぐる不公平感、3つ目は音信不通の相続人がいる場合。これらを防ぐカギは、まずは被相続人側の「生前の準備」ではないかと思います。

こちらの動画をご覧いただいた方におかれては、ぜひ「相続のことは元気なうちに話しておく」ことを心がけていただければと思います。

ただ一方、ご自身が相続人の立場だとして、ずっと元気でいてほしい親御さんに、「後で困るから遺言を作って!」とはなかなか言いづらいですよね。

相続トラブルは「お金の問題」というよりも、「家族関係の葛藤」であることが多いように感じます。

大切な家族のことだからこそ、本当に難しいです。

そんな時は、弁護士など専門家に相談することを検討してみてください。無理のない形で話題にするきっかけをもつことにも繋がりますし、何らか紛争に至った場合も、「法律に基づいて粛々と進めていく」ということで、法的整理は弁護士に任せ、ご自身はゆっくりと悲しみや葛藤の気持ちを整理していく、ということで割り切れるようになる場合もあるのではないかなと思います。

今回の動画で、実は相続の紛争が、誰にでも起きうることなんだなと、身近に感じていただけたらと思っています。

今回もご覧いただきありがとうございました。

執筆者紹介

弁護士 井上瑛子(いのうえ はなこ)

九州大学法学部卒

九州大学法科大学院修了

福岡県弁護士会所属

おくだ総合法律事務所

福岡市中央区大名2-4-19

福岡赤坂ビル601

MAP